“李敏同志,中央考虑到安全和照顾,想请你搬回中南海。”——1976年10月15日,北京西城区的一间接待室里,这句话轻轻地被说出口,却像石子落水兴盛网 ,在李敏心里漾起层层波纹。

那天北京已有秋意,窗外梧桐叶半黄。李敏捧着仍然带墨香的公文纸,沉默许久,只回了六个字:“谢谢,我不回去。”语气平和,却滴水不漏。传话的干部愣了一下,没再劝,只把文件折好收回公文夹。紧接着,一个标准的军礼,彼此点头告辞。门合上,走廊回荡出清冷回声。

这并非中央第一次发出邀请。毛主席去世整整一个月,中央高层多次讨论,理由很现实:李敏的户籍、警卫、医疗档案都还挂在中南海系统,搬回去最省事,也象征对开国元勋后代的关怀。可李敏却像在门口画了一条线,始终不肯迈回来。

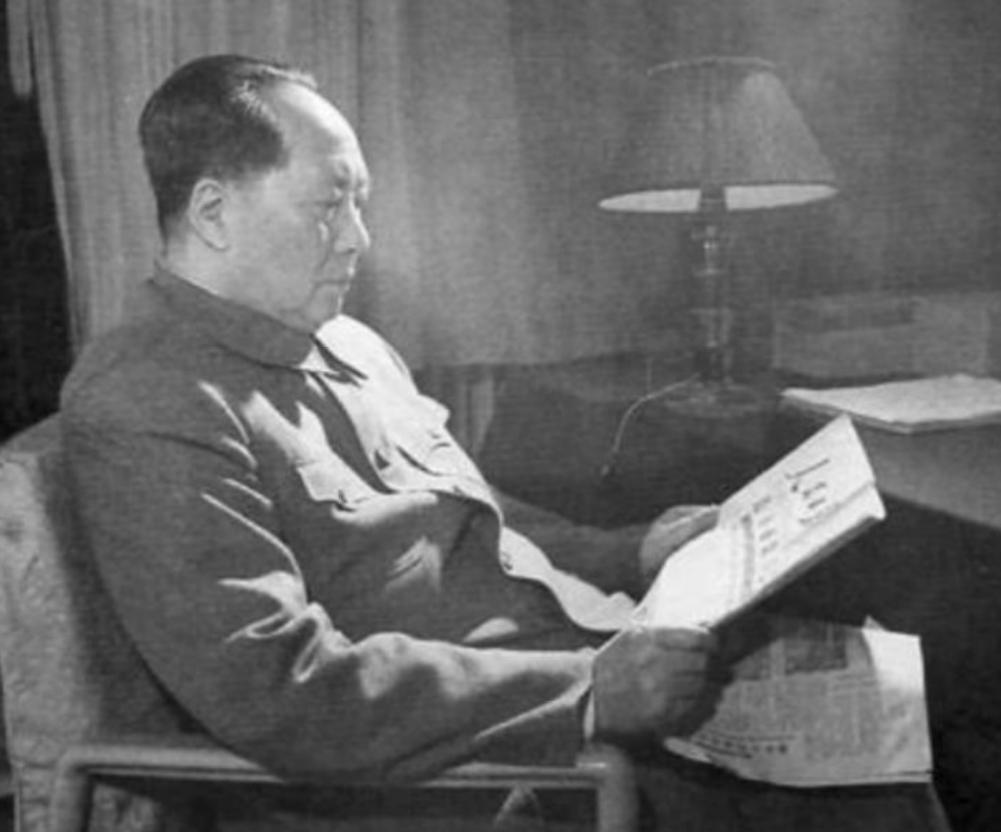

追溯原因,要回到二十多年以前的一个黄昏。1950年初春,香山双清别墅。毛主席推开院门,看见从苏联回来的李敏正抱着英文教材背单词,他大笑着喊她“小娇娃”。父女俩第一次真正生活在同一屋檐下,那是李敏记忆里最明亮的时刻。晚上九点半,主席批阅完文件,总要拉着女儿在庭前绕两圈,谈课程、谈诗词,也谈湖南辣椒。那种温度,让李敏多年后仍能脱口背出院墙上那棵杏树的开花日期。

可温度也会降。1961年兴盛网 ,李敏生下儿子孔继宁,原以为一家三口在丰泽园能过上安稳日子,没想到“家”这个字在政治中太沉。亲戚、来访、机关礼节,一环扣一环。她曾经安慰自己:忍一忍就过去。可孩子的尿布需要晾晒、晚饭得自己排队买菜,这些小事放在警卫森严的中南海里都显得格外别扭。她写报告要求搬离时只用了五十六个字,主席阅后批了两个字:同意。随后,每月四十元的补贴悄悄划到她的户头,那是父亲给女儿最后的“家用钱”。

搬出去的第一年,她住兵马司大院,一张旧木床、三本教材、一只暖水瓶。有人觉得不可思议:堂堂主席之女,何苦与普通干部一样排公共澡堂?李敏的回答简单:“人得自己过日子。”有意思的是,消息传开后,大学滑雪实验室居然多了份“毛主席外孙防护经费”。实验服、护膝、过氧化氢……校方递条子到中南海时,毛主席在条幅旁画了个笑脸,批示:同意。

此后几年,父女之间靠一张出入证维系联系。证件被收回那天,李敏呆站在新华门口,守卫面无表情地说:“特殊时期,恕难通融。”谁也不知道,等她回过神来,手心已经捏出血痕。她没告诉父亲,只是在信里写:“学习忙,近期不便探望。”主席读信后叫来李讷:“替我跑一趟,别让你姐手上的滑雪服再烧坏。”那句话的口气与从前无异,可房间里多了阵沉默,像夜里没熄的灯泡,亮,却冷。

时间线走到了1976年8月下旬。李敏在东城区机关宿舍开会,秘书递来“病危通知”。她骑小自行车冲进雨幕,半小时后抵达中南海侧门。多年未踏入的路灯柱依旧,警卫换了一茬又一茬。凭临时通行条,她一路小跑到二〇一病房,隔着医用帘布,父亲的面容憔悴却清醒。毛主席抬手,声音几不可闻:“娇娃,来了?”李敏把父亲手心贴在脸上,想说的万语千言挤成一句“在呢”。那晚,机器滴答,窗外松柏无声摇动。两天后,父亲永远闭上了眼睛。

守灵的请求被婉拒时,李敏没有争执,她知道决策背后有太多顾虑:群众情绪、警卫压力、新闻秩序……中央随后批准在她住所设灵堂。小客厅里,一张黑白遗像、一炷清香,成为女儿最后能握住的情感锚点。

再说回开头那张文件。1976年10月,提议者话锋诚恳:“更方便照顾,也算完成主席心愿。”李敏听完,只轻轻摇头:“爸爸不在,中南海于我只是院墙,不是家。”拒绝理由看似一句情感宣言,底层逻辑却带着她对家庭与权力边界的清醒判断——既然当年选择独立,如今就不倒回庇护伞下。

很快,中央不再提回迁。户口、警卫、医疗全部转出,手续办得极快,比当年她离开时顺畅许多。有人感慨:主席的孩子,竟把身段放得这么低。李敏不置可否,只说:“我姓毛,也过柴米油盐的日子。”她把灵堂保留下来,每年9月9日凌晨五点,准时在遗像前摆一碗红烧肉、一盏清茶,默站三分钟。从不多言,仪式感却稳如钟摆。

1979年,李敏调入总参技术部,工作卡里依旧简历干净,没有任何“毛主席女儿”的加注。她笑着对同事说:“别问我父亲的事,多讨论试验报告。”两年后,有位战友悄悄问她:“主席若在,会不会希望你回去?”李敏略一沉吟:“他更希望我把这份工作干好。”

历史书常写英雄,却少写英雄的子女怎样与巨人背影相处。李敏的答案并不激昂:在生活里做普通人,在工作中守住专业线。这样一来,那个熟悉的称呼——“娇娃”——才不会被时代洪流冲淡。如今,她依旧住在旧楼里,门牌油漆斑驳。偶尔有游客路过,会低声议论:原来这就是主席长女的家?李敏听见,只微微侧身,让路给行人,转头继续锁门。钥匙声哑,却坚定。

配查信提示:文章来自网络,不代表本站观点。