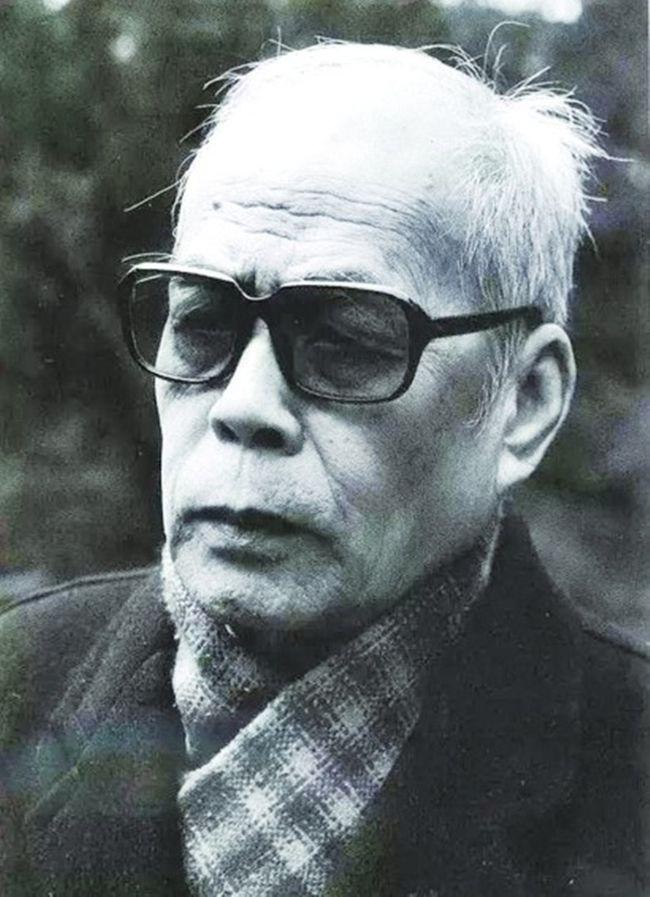

“1956年5月的下午三点八戒策略,您要是怕水,就搁在岸上晒太阳吧。”毛主席在电话里笑着说。北京的风带着初夏的热度钻进话筒,另一端的周谷城愣了两秒,才回一句:“主席,我既不会潜得太深,也浮不出多浅,这水您得罩着我。”一句半开玩笑的话,把主席逗得哈哈直乐。简单的邀约,由此铺开两位老友半个世纪的交往脉络。

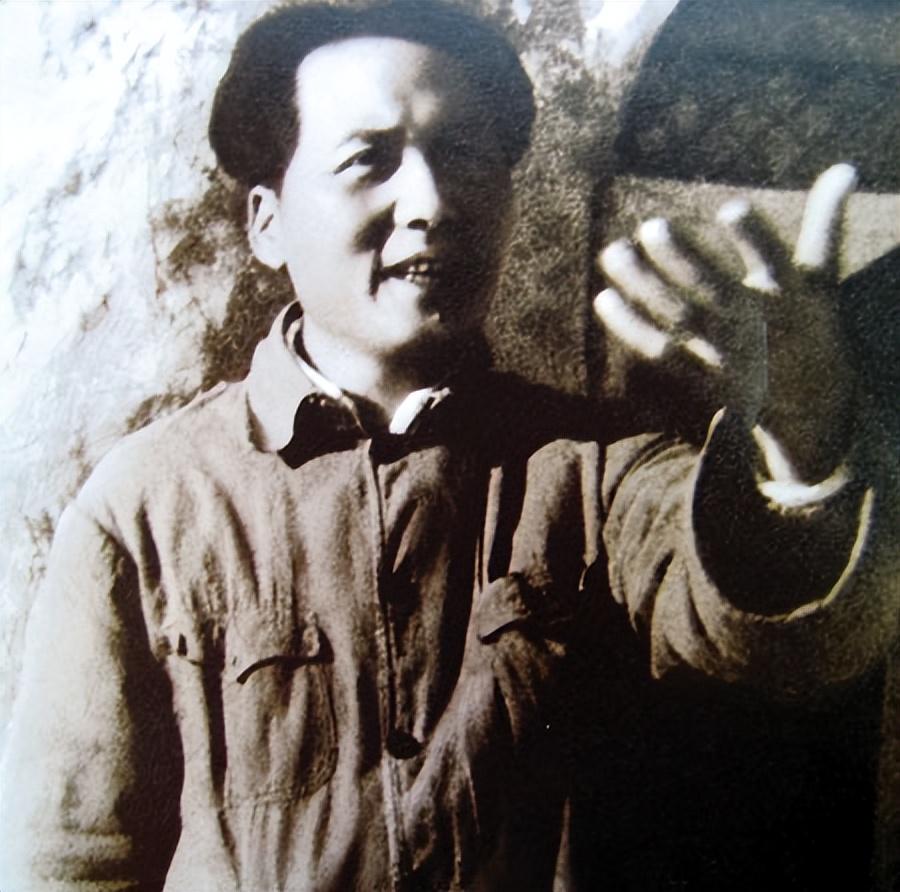

泳池边的相聚只是一个切口。彼时的周谷城,48岁,才从复旦的课堂赶到北京参加文艺座谈会;而毛主席,刚主持完中共中央扩大会议,想趁短暂空隙舒一口气。主席爱水众所周知,他觉得“人在水里最放松,思想反而清澈”。周谷城却已有二十多年没下过池子,对水多少心虚。站在中南海小泳池的栏杆旁,看着主席舒展臂膀,一个猛子扎下去,他只好举起毛巾打趣那句“既不能深入浅出,也不能由浅入深”,既是自嘲,也暗含哲思。主席一下子明白,这不是单纯怕水,而是一位学者对“分寸”的刻意拿捏。

短暂嬉水后,两人披着浴巾靠在池畔藤椅上。毛主席随手从随员带来的包里翻出一本《汉书》,翻至《赵充国传》,指着其中几行念给周谷城听:“赵充国先主张屯田,满朝三分之一支持,三分之二反对;可他硬是扛着不松口,最后反对的成了少数。”主席放下书,语速慢下来,“真理就是这么个事,早期冷清,后头热闹。”周谷城点头,却没急着接话,只把手里的茶杯转了几圈,像在咂摸字里的重量。

他们谈史八戒策略,也谈眼前。1956年正是党中央提出“百花齐放、百家争鸣”的当口。社会科学如何打开局面、知识分子怎样发挥作用,都在探索阶段。周谷城前年才发表《形式逻辑与辩证法》一文,引出一片争论,其中不乏尖酸刻薄。毛主席清楚他承受的压力,便以赵充国的故事给这位老友递去默契的鼓励:坚持下去,别被杂音击退。周谷城领会,却仍有顾虑,“火力够猛,我担心被炸没影儿。”主席挥手:“辩论就像练兵,挨几炮才知道盲区在哪儿。”

时间往前推三十五年,1921年夏季炎热。周谷城受聘湖南省立第一师范任英文兼伦理学教员,刚进校不久,毛泽东就敲开了他的宿舍门。满屋子书卷,一本英译版《资本论》压在木桌角。毛泽东指着那本厚书半开玩笑:“看这东西,可不怕挨查?”周谷城耸肩:“读书有罪?”那一夜,两人从历史谈到经济学,从西方哲学跳到《楚辞》,蜡烛烧到一寸。彼时的毛泽东,强烈关注社会革命;周谷城,则更醉心学术研究,但思想路径仍有交汇。不久后,共产党成立,毛泽东成了一大代表,周谷城没有马上跟上,却与老同门保持书信往返——他们路分南北,笔墨却一直未断。

大革命失败后的腥风血雨,令周谷城选择埋头故纸堆。他后来坦言:“那会儿我怕死,便做学问。”这并不羞耻。在白色恐怖最浓的年代,能留住学术火种,也是一种担当。毛泽东理解周的选择,信里很少劝他“非入党不可”,反而交换读书心得。一个在湖南、江西、上海之间辗转发动农运;一个在课堂、图书馆、租界小屋里沉潜。他们像两条平行线,偶尔交叉,彼此欣赏,却不逼对方改轨道。

抗战爆发后八戒策略,两人再见,已是1945年重庆谈判。毛主席在桂园设宴,座中多是民主人士,周谷城坐在靠角落的位置。席间主席举杯示意:“周先生多年不见,风采依旧。”周谷城答:“我还是旧书生,主席已是救国人。”一敬一让,成了友谊的续章。解放后,他们的互动更多围绕文化政策和学术规划。1952年一次谈话,主席提出:“光有自然科学院不够,还得建社会科学院。”看似随口一句,实际上在摸谁能挑大梁。周谷城当时推辞:“恐力有未逮。”主席没勉强,换了个角度:“大文化部得有人统筹,有机会你多掺和。”学者的谨慎与领袖的谋划,在这一来一回中呈现出难得的分寸感。

再回到1956年这场泳池对话。那一年“双百方针”刚提出不久,全国学术界摩拳擦掌,也暗流涌动。周谷城预感到风雨,“争鸣”本身没错,怕就怕拿棍子的人把学术说成政治问题。毛主席用赵充国的故事释疑后,又补一句:“你那逻辑文章,我看得懂,继续写。”这句话给了周谷城后续《世界通史》编写的底气。遗憾的是,风向很快变化,十年浩劫仍然席卷一切,周谷城被戴上“反动学术权威”帽子。身陷囹圄,他依旧琢磨史料,偷偷在废纸背面摘录。《世界通史》四卷本,最终在1979年得以面世,其间代价常人难以想象。

1962年春节,主席在人民大会堂设家宴,邀请几位老友,周谷城亦列席。饭桌上没谈政治,没说方针,毛主席突然问:“你的湖湘腔怎么还是这么重?”周谷城笑:“主席的湘潭味也没有淡啊。”短短一句互相调侃,让紧张年代里的人情味透出缝隙。有人后来评议,两人在关键时刻保持距离,在合适时机投以善意,才使这一段“君子之交”穿过政治漩涡而不破。

1976年,毛主席离世。周谷城正在上海整理文稿,闻讯后写下八句悼诗,怆然收笔。此时距离他们第一次同门相识,整整55年。两人走了完全不同的路径,却在许多节点以真诚相携——这也是现代中国知识人与政治领袖之间少见的相处样本:不以利益缔结,也不靠权势维系,而是用共同的文化素养和对真理的坚持做纽带。

客观说来,周谷城的坚持,并非简单地顺着当权者的意思行事。相反,他在多次风浪中选择承受毁誉,坚持学术底线;毛主席虽然身处高位,仍愿意同一位没有官职、没有枪杆子的史学家促膝长谈。从泳池里那句玩笑到后来无数次的点拨,核心都落在“坚持真理”四个字。真理不是标签,更不是口号,而是要在历史场景中接受检验。赵充国的屯田能否成功,不靠嗓门;周谷城的理论有没有价值,不靠帽子。时间终会作答。

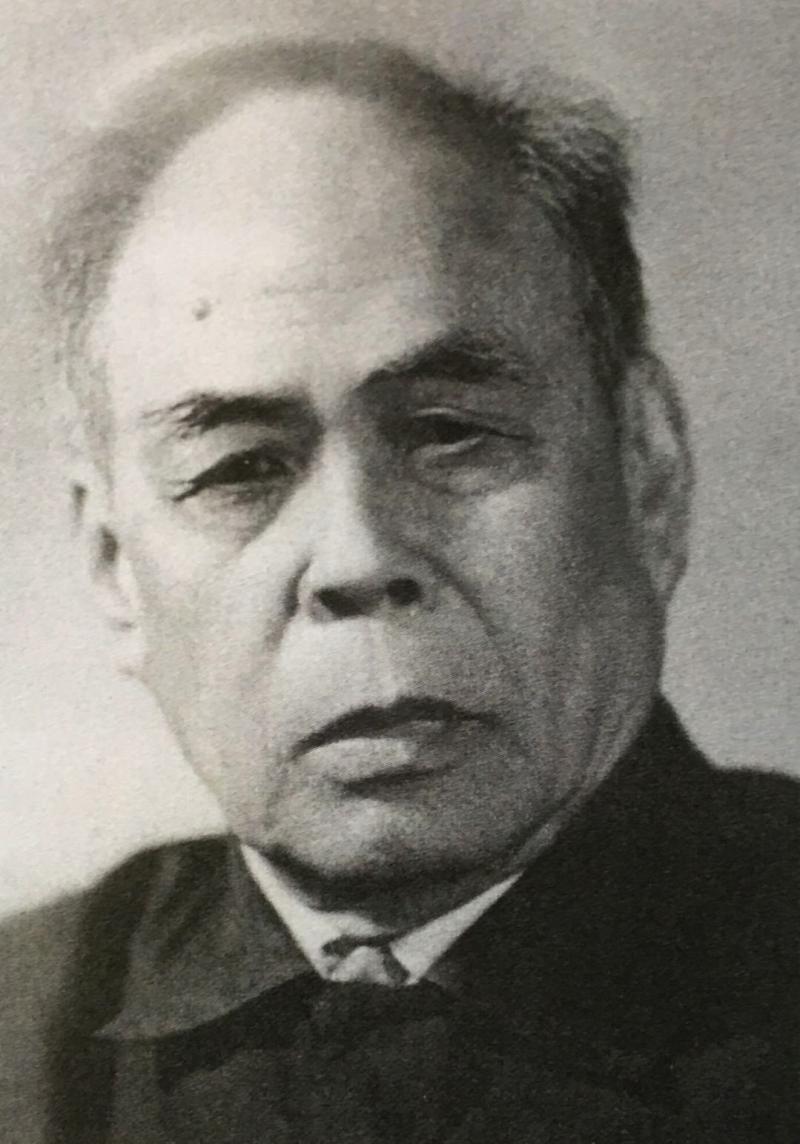

1996年1月10日,周谷城在上海病逝,享年九十九岁。他临终前嘱咐家人,不必在墓志铭上列官衔、职务,只写“历史学家、教育者”。子女照做。若毛主席泉下有知,想必会微笑点头——这位老友,果然还是那个“既不深入浅出,也不由浅入深”的周谷城,拿捏着自己的分寸,在学术与精神的天地里一头扎到“恰到好处”。

回看1956年那池碧水,主席畅游,周谷城踱步,恰能映照二人不同的行进方式:一个劈波斩浪,一个审慎观水;但目标殊途同归——都是为了让中国在思想、文化和现实道路上摸到真正的深度与安全的浅滩。端看后来历史走向,这场轻松的泳池对话,已经远远超越了消夏小聚的意义。

配查信提示:文章来自网络,不代表本站观点。